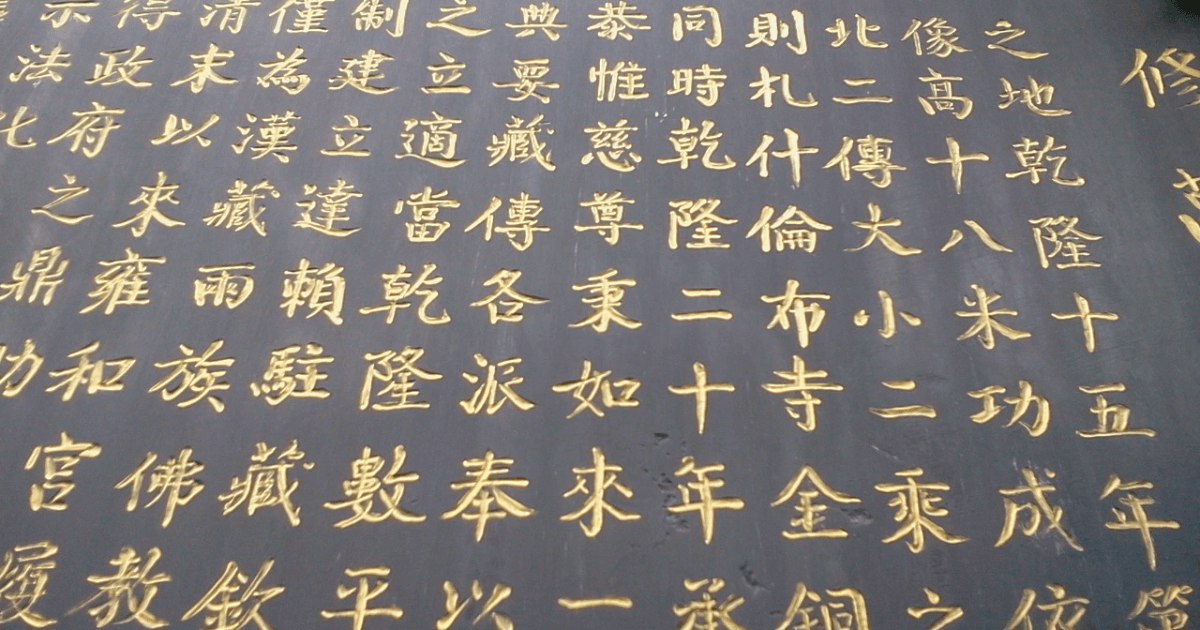

Questo articolo affonda le sue radici ai tempi dell’università, quando iniziavo ad affrontare le mie prime traduzioni. Mi ero creata una specie di “scaletta-promemoria” per non perdermi nei meandri di una lingua che solo a guardarla dopo un po’ mi faceva incrociare gli occhi 🙂 Nel tempo l’ho rielaborata e ora la inserisco qui, con la speranza che possa essere d’aiuto a chi si affaccia a questo mondo per la prima volta. Tradurre è sempre un’operazione complessa, a prescindere dalla combinazione linguistica e dal campo in cui si opera. Il traduttore ha un compito delicato: creare un testo di arrivo comprensibile al lettore senza tradire il testo di partenza, mantenendo lo stile dell’autore, salvaguardandone il messaggio, preservandone l’essenza. Per fare ciò deve negoziare, scegliere, a volte tagliare, a volte aggiungere… Trasformare senza alterare. La lingua cinese, con le sue mille sfaccettature, può diventare un’ardua sfida. Avendo a che fare con due mondi così lontani, c’è bisogno di ancora più attenzione. Non si tratta soltanto di due lingue diverse, ma di due culture molto lontane tra loro. La difficoltà della lingua cinese è che grammaticalmente ha ben pochi dei punti di riferimento a cui siamo abituati: non ci sono articoli, generi, tempi verbali, declinazioni. Una parola può avere molteplici funzioni: può essere aggettivo, avverbio, sostantivo, verbo a seconda della posizione, del carattere a cui si accompagna… Questo può generare delle difficoltà per un parlante italiano, abituato a cimentarsi con una lingua molto strutturata e precisa.

Io solitamente procedo per fasi. Quando davanti ai miei occhi si apre un testo in cinese, la vista stessa deve trovare degli appigli per non perdersi. Non ci sono maiuscole e la punteggiatura è data per dispersa (è capitato spesso di trovarmi davanti una decina di righe senza una virgola). Innanzitutto comincio a orientarmi: che terreno ho sotto i piedi e dove sono sulla mappa?

Non essendoci punteggiatura o maiuscole, devo trovare degli appigli, dei punti di riferimento. Inizio a leggere: quali sono i vocaboli che conosco già? Le parole che si ripetono più spesso nel testo? A grandi linee cerco di capire di cosa si parla e che tipo di testo è. Ad esempio, in un testo dove ricorreva ogni due righe la parola 无人机 (wúrénjī, drone) era intuibile che non si trattasse di una poesia ma di un testo scientifico o tecnologico.

Dopodiché, continua la ricerca di appigli: congiunzioni, avverbi, particelle, numerali che aiutano a segmentare il testo e a dare un senso alla sua struttura. Ad esempio, nei dintorni di una parola come 过, 了, 地 c’è un verbo; 可是, 但是, 而且, 比较 separano due frasi. Talvolta le evidenzio con colori diversi: questo aiuta notevolmente anche l’occhio a trovare dei punti su cui tornare se perdo il filo.

Solo dopo aver capito il tipo di terreno su cui mi sto muovendo procedo con il tradurre le parole sconosciute. La ricerca sul dizionario cartaceo non è immediata, per fortuna esistono strumenti elettronici che facilitano notevolmente il lavoro.

È utile anche raccogliere informazioni sul testo, chiedersi “Da dove viene e dove va?”

Saperne di più sull’autore, sul contesto in cui è inserito, l’epoca, il pubblico di destinazione aiuta molto a determinare il tipo di approccio da adottare. Tradurre una poesia non è come tradurre un menù, una brochure per un museo non è il manuale di istruzioni di un forno 🙂 Rimanendo su questo esempio, se sto traducendo il manuale di istruzioni di un microonde, molto probabilmente sul dizionario troverò la corrispondenza esatta -o quasi- dei termini che vado a tradurre. Pochi equivoci, poche possibilità di errore… un microonde è un microonde! Difficilmente dovremo misurarci con metafore enigmatiche, i tanto amati chengyu, rime e quant’altro. Se sto traducendo una brochure per una galleria d’arte, cercherò di renderla il più pratica e funzionale possibile per il visitatore. Se sto traducendo un racconto o un romanzo, invece, sarà tutta un’altra storia: dovrò fare attenzione allo stile dell’autore, al suo messaggio, al bagaglio di cultura cinese che si respira tra le righe del testo, nella ricerca di equilibrio tra il non tradire questi fattori e l’adattarli alla nostra cultura italiana. Per far sposare il cinese e l’italiano si deve ricomporre l’intera struttura della frase. Come se fossimo di fronte ad un puzzle: si invertono le posizioni degli elementi, si inserisce la punteggiatura mancante, se le frasi sono troppo brevi si possono unire. Bisogna essere pronti a negoziazioni, compromessi, scelte, tenendo comunque sempre a mente il messaggio e lo stile del testo di partenza.

L’italiano e il cinese sono due lingue estremamente belle e ricche di significati, sono vari i modi di approcciarsi ad esse: questo è il mio, ma non è certo l’unico né vuole essere il migliore. Anzi, se qualcuno volesse condividere il proprio modo di affrontare una traduzione dal cinese, sarò ben felice di farne tesoro!